Pilgerstadt oder Regionalmacht? Die wahre Bedeutung von Izamal im Maya-Kosmos

Izamal ist bekannt für sein einheitlich gelb gestrichenes Stadtbild und das auf einer Maya‑Pyramide errichtete Franziskanerkloster San Antonio de Padua. Der Ort wird als „magische Stadt“ (Pueblo Mágico) vermarktet und gilt vielen als Symbol kontinuierlicher Geschichte von der vorspanischen Ära bis in die Kolonialzeit. Doch neue archäologische Untersuchungen legen eine breitere Perspektive nahe: War Izamal nicht nur spirituelles Zentrum, sondern auch eine politisch einflussreiche Regionalmacht im Norden Yucatáns?

Siehe auch: Izamal – die magische Stadt – Yucatan

Religiöse Dimensionen – Stadt der Götter

Izamal war vermutlich das bedeutendste Heiligtum des Schöpfergottes Itzamná im gesamten Tiefland. Gleichzeitig erhob sich ein monumentaler Tempel für den Sonnengott Kinich Kak Mo. Solche Doppelheiligtümer deuten darauf hin, dass Izamal mehr war als ein lokaler Kultplatz – vergleichbar mit den überregionalen Pilgerzentren von Cholula oder Teotihuacán.

Warum entstand dieses Zentrum gerade hier? Möglicherweise verband sich eine alte Kultlandschaft mit geomantischen oder astronomischen Besonderheiten. Itzamná stand für Wissen, Heilung und Ordnung und wurde weit über Yucatán hinaus verehrt. Izamal könnte daher als spiritueller „Nabel der Welt“ fungiert haben.

Ein Vergleich verdeutlicht die Besonderheit: Während Palenque stark von jenseitsbezogenen Kosmologien geprägt war und Copán seine Dynastie vergöttlichte, scheint Izamal auf die dauerhaft magnetische Kraft einer universellen Religion gesetzt zu haben.

Hinweise auf Pilgerbewegungen verdichten dieses Bild: Archäologische Belege für rituelle Dammwege (Sacbéob) und ikonografische Darstellungen von Opferhandlungen sprechen für regelmäßige Wallfahrten. Die Struktur erinnert an Santiago de Compostela oder an Cholula, das zentrale Pilgerheiligtum der Azteken.

Ein Augenzeugenbericht aus der Kolonialzeit liefert Diego de Landa: „Izamal war berühmt wegen seiner Heiligtümer und war ein Ort, zu dem aus allen Teilen des Landes gepilgert wurde, um Hilfe und Rat zu suchen.“

Rituelle Topografie – Eine Stadt als Kosmos

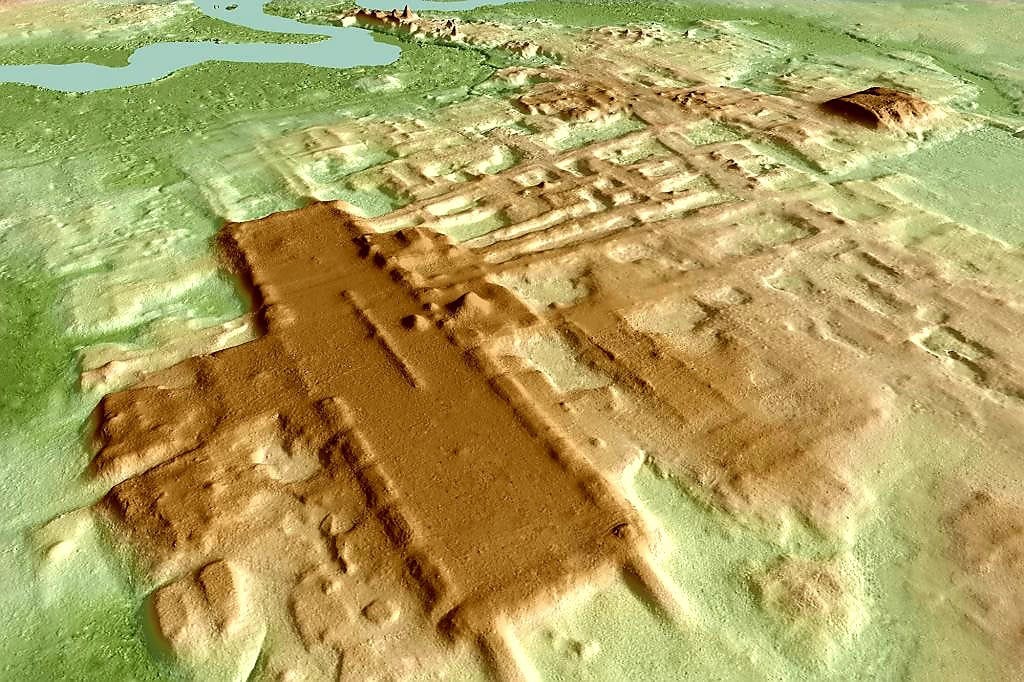

Die Verteilung der Pyramiden Itzamatul, Habuc, Kabul, Kinich Kak Mo und Pap‑Hol‑Chak weist auf eine kosmologisch motivierte Planung. Archäologische Kartierungen – ergänzt durch schmale LiDAR‑Transekten, die seit 2019 entlang des Tren‑Maya‑Korridors südwestlich des Stadtkerns aufgenommen wurden – lassen lineare Achsen und rituelle Wege erkennen.

Eine flächendeckende, hochauflösende LiDAR‑Befliegung des gesamten Stadtgebietes steht jedoch noch aus; Aussagen zur inneren Stadtstruktur bleiben deshalb vorläufig.

Nach dem Maya‑Konzept könnten die Hauptpyramiden die vier Himmelsrichtungen und ein kosmisches Zentrum abgebildet haben. Kinich Kak Moo fungierte womöglich als symbolischer Himmelsberg, während Itzamatul und Kabul die rituelle Bühne für saisonale Prozessionen und Kalenderzeremonien rahmten. Die Dammwege bildeten einen begehbaren Kalender – eine sakrale Choreografie, wie sie Linda Schele & Peter Mathews mit dem Bild der „gebauten Kosmologie“ beschrieben haben.

Politische Einbindung und regionale Funktion

Architekturgröße, befestigte Areale und überregionale Handelsverbindungen (u. a. mit Kantunil, Aké, Motul) lassen vermuten, dass Izamal nicht nur Kultheiligtum, sondern auch administratives Zentrum war. Während Uxmal in die Puuc‑Allianz eingebunden und Chichén Itzá ab dem 10. Jh. militärisch dominierte, spielte Izamal womöglich eine komplementäre Rolle – Kooperationspartner, aber auch Konkurrent in kultischen Fragen.

Die epigrafische Lage ist dünn: Fragmente von Stelen deuten dynastische Selbstdarstellung an, doch umfangreiche Inschriften fehlen. Möglicherweise basierte Legitimation in Izamal stärker auf Ritual als auf Schrift – oder die betreffenden Texte wurden nach der Eroberung zerstört.

Erkenntnisse durch Grabungen und begrenzte LiDAR‑Transekten

Stratigrafien und Keramikserien belegen eine kontinuierliche Besiedlung von ca. 600 v. Chr. bis in die spanische Eroberungszeit. Die seit 2019 erhobenen LiDAR‑Streifen (Tramo 3 Calkiní – Izamal) verlaufen rund 6 km südwestlich des historischen Kerns. Sie machen Plattformcluster, Dammwege und einen Ballspielplatz sichtbar und untermauern die Vermutung, dass Vorstadtbezirke deutlich weiter ausgriffen als bislang kartiert. Für den Stadtkern selbst liegen noch keine LiDAR‑Daten vor.

Demografische Schätzungen

| Zeitraum | Geschätzte Einwohnerzahl | Grundlage |

|---|---|---|

| Späte Präklassik (300 v. Chr. – 250 n. Chr.) | 5 000 – 10 000 | Frühmonumente & Siedlungsfläche |

| Klassische Periode (250 – 900 n. Chr.) | 15 000 – 25 000 | Stadtausdehnung, Kultbedeutung |

| Postklassik (900 – 1500 n. Chr.) | 10 000 – 15 000 | Rückgang nach Aufstieg Chichén Itzás |

Diese Zahlen bleiben Schätzwerte; sie extrapolieren bekannte Bauvolumina und Vergleichsdichten anderer Maya‑Städte. Als Pilgerort zog Izamal zusätzlich temporäre Besucher an, besonders zu Festzeiten.

Koloniale Überformung und fortdauernde Pilgertradition

Das Franziskanerkloster San Antonio de Padua wurde auf einer aufgeschütteten Pyramide errichtet und symbolisiert zugleich Aneignung und Kontinuität. Pilgerrouten lebten im christlichen Gewand weiter: Noch heute zieht das Fest des Hl. Antonius (13. Juni) Tausende in die Stadt. In dieser Praxis spiegelt sich die rituelle Dauerpräsenz Izamals – fünf Jahrhunderte nach der Missionierung.

Fazit – Eine Stadt mit doppelter Macht

Izamal war mehr als ein spiritueller Hotspot: Es war sakrale Metropole und vermutlich politischer Knotenpunkt der Spätklassik. Moderne Methoden – von Keramikstatistik bis zu ersten LiDAR‑Transekten – legen Schichten frei, die lange übersehen wurden. Eine umfassende LiDAR‑Befliegung des Stadtkerns könnte das Bild endgültig klären. Bis dahin bleibt Izamal eine Einladung, Maya‑Urbanismus neu zu lesen.

Anmerkungen & Quellen

- Diego de Landa, Relación de las cosas de Yucatán, § 26 (1566/1579).

- Linda Schele & Peter Mathews, The Code of Kings (1998), 20 f.

- INAH, „Prospección LiDAR en el trazo del Tren Maya, Tramo 3“ (Berichtsserie 2019–2023).

- Diverse Grabungsberichte der Sección de Arqueología Centro INAH‑Yucatán (2021–2024).