Wasser für die Götter: Wie die Maya den Regen lenkten

Die jüngste LiDAR‑Kartierung der Maya‑Stadt Ocomtún rückt ein faszinierendes Thema in den Fokus: die Wasserwirtschaft der alten Maya. Im dichten Dschungel des heutigen Bundesstaates Campeche zeigt sich, dass die Maya weit mehr als nur Pyramiden errichteten. Archäologische Hinweise legen nahe, dass sie darüber hinaus komplexe Wasseranlagen mit Dämmen, Kanälen, Staubecken und Drainagen bauten – auch wenn einzelne Befunde noch verifiziert werden müssen.

Diese Entdeckung ist kein Einzelfall. Aus Städten wie Tikal, Edzná, Palenque oder Calakmul berichten aktuelle Forschungen ebenfalls von wasserbaulichen Systemen, die offenbar nicht nur der Versorgung dienten. Vieles spricht dafür, dass Wasser das Herzstück von Stadtplanung, Ritualpraxis und politischer Kontrolle bildete. Die Vielfalt dieser Anlagen eröffnet einen neuen Blick auf die Verbindung von Technologie, Kosmologie und Alltag im präkolumbischen Mesoamerika.

Zeit, dieses Thema genauer zu beleuchten.

Tikal – Die Stauseen der Könige

Im Herzen des klassischen Petén‑Tieflands finden sich in Tikal mindestens zehn großflächige Reservoirs, darunter das imposante Corriental‑Becken nahe der zentralen Zeremonialzone. Ihre Lage entlang der städtischen Hauptachsen stellt eine räumliche Verbindung zu Pyramiden und Palästen her und könnte eine bewusste symbolische Inszenierung widerspiegeln.

Archäohydrologische Studien der letzten zwei Jahrzehnte zeigen, dass die Maya Regen‑ und Oberflächenwasser nicht nur sammelten, sondern offenbar auch reinigten. Im Corriental‑Reservoir dokumentierten Forschende Schichten aus zeolith‑ und quarzreichem Sand – natürliche Materialien mit filtrierender Wirkung. Damit gehört Tikal zu den frühesten bislang belegten Trinkwasserfiltersystemen in der Maya-Welt.

Die Filterung erfolgte mehrstufig: Sedimentationsbecken ließen grobe Partikel absinken, während feinkörnige Substrate biologische und chemische Verunreinigungen reduzierten. Pollen‑ und DNA‑Analysen verweisen auf wiederkehrende Algenblüten; wahrscheinlich ausgelöst durch Vogelkot, organischen Eintrag und saisonale Schwankungen. Dies illustriert die Herausforderung, Wasser dauerhaft sauber zu halten.

Topografische Modellierungen belegen außerdem, dass die Maya das Gelände so modellierten, dass Niederschlagswasser von der Akropolis in die Becken floss. Kleine Dämme und Steinkanäle regulierten Zufluss und Ablauf. In Sedimenten einiger Reservoirs fanden sich Keramikfragmente, Jadeperlen und organische Opferreste, was auf eine rituelle Nutzung hinweist.

Tikal gilt damit als Paradebeispiel für technisch anspruchsvolle und zugleich symbolisch aufgeladene Wasserarchitektur der klassischen Maya‑Zeit.

Tikal-Reservoirs im Zahlenvergleich

Um zu zeigen, welche Wassermengen die Metropole tatsächlich binden konnte, fasst die folgende Tabelle alle derzeit namentlich belegten Becken zusammen. Neben ihrer Lage und Funktion findest du – soweit bekannt – jeweils das geschätzte Fassungsvermögen sowie die umgerechnete Größe in „Olympischen Becken“. Diese Gegenüberstellung macht die ingenieurtechnische Leistung der Maya anschaulich.

| # | Name | Lage & kurze Charakteristik | Hauptfunktion(en) | Volumen (≈ m³, gerundet) | ≈ Olympische Becken* |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Temple-Reservoir | Südlich der Großen Plaza, höchstgelegen | Trink- & Ritualwasser | 27 000 | 10,8 |

| 2 | Palace-Reservoir | Südost-Rand der Zentralakropolis | Größtes Kernbecken | 74 000 | 29,6 |

| 3 | Hidden-Reservoir | Unterhalb des Palace-Damms | Puffer-/Check-Dam | k. A. | k. A. |

| 4 | Corriental-Reservoir | Randständig NO des Kernbezirks | Gefiltertes Versorgungsbecken | 58 000 | 23,2 |

| 5 | Perdido-Reservoir | SO des Zeremonialkerns | Puffer & Feldbewässerung | 5 000 | 2,0 |

| 6 | Términos-Reservoir | O-südöstlich, bajo-Rand | Randbecken | k. A. | k. A. |

| 7 | Tikal-Reservoir | Südöstlicher bajo-Rand | Großspeicher, Agrartank | k. A. | k. A. |

| 8 | Inscription-Reservoir | Nähe Tempel VI | Natürliche Doline, ausgebaut | k. A. | k. A. |

| 9 | Madeira-Reservoir | NW-Quadrant (Square 6D) | Quartiersbecken | k. A. | k. A. |

| 10 | Camp-Reservoir | Westlich der Akropolis | Nachspeise-/Versuchstank | k. A. | k. A. |

| Σ (nur bekannte Volumina) | — | — | — | ≈ 164 000 | ≈ 65,6 |

*Ein olympisches Standardbecken (50 m × 25 m × 2 m) fasst ~2 500 m³.

Hinweise

- Die Volumina entstammen jüngsten Modellierungen bzw. Kernbohrungsdaten; Sedimenteintrag und Dammerosion können Schwankungen von ± 10 % bewirken.

- Für Hidden, Terminos, Tikal, Inscriptions, Madeira und Camp fehlen bislang publizierte Kapazitätsangaben; laufende Sedimentanalysen könnten sie in Zukunft liefern.

Edzná – Das Wasser steuert die Stadt

Die Stadt Edzná in Campeche illustriert die enge Verzahnung von Stadtplanung, Umweltanpassung und religiöser Symbolik. Bereits um das 4. Jahrhundert v. Chr. gegründet, entwickelte sie sich zu einer bedeutenden Metropole mit einem ausgefächerten System an Wasserinfrastrukturen.

Zahlreiche Kanäle, künstliche Plattformen und Dämme prägen das Zentrum. Hervorzuheben ist der Nohochná‑Kanal, der aus der Zeremonialzone herausführt und über ein sanftes Gefälle in ein tiefer gelegenes Speicherbecken mündet. Das System erfüllte offenbar mehrere Funktionen: Es entwässerte bei Starkregen, speicherte Wasser während der Trockenzeit und dürfte rituelle Aspekte gehabt haben.

Einige Kanäle und Plattformen korrespondieren möglicherweise mit Sonnenständen bestimmter Kalendertage, doch ist diese Deutung bislang umstritten und bedarf weiterer Daten. Sicher ist: Die Lage Edznás in einem halbariden Tal verlangte technische Kreativität. Ablagerungsschichten in Kanälen dienten als natürliche Sedimentfallen, und Staustufen halfen, den Wasserdruck zu regulieren. Aktuelle Arbeiten zeigen zudem, dass Regenwasser von Gebäuden in zentrale Zisternen geleitet wurde – eine Technik, die Edzná mit Puuc‑Städten wie Uxmal teilt.

Edzná steht somit nicht nur für kulturellen Glanz, sondern auch für ein frühes Beispiel angepasster Stadtentwicklung unter herausfordernden Umweltbedingungen.

Palenque – Ein frühes Druckwassersystem Amerikas?

Palenque liegt am Fuß bewaldeter Hügel im Nordwesten Chiapas. Die Stadt fasziniert durch filigrane Architektur und reich verzierte Tempel – und durch ihre Wassertechnik. Der Otulum‑Fluss wurde von den Maya in unterirdische Kanäle (piedras canalizadas) geleitet, die aus passgenau gesetzten Steinplatten bestehen und das Wasser unter dem Palastkomplex hindurchführen.

Umstritten: Das System gilt als eines der frühesten bislang bekannten Druckwassersysteme des Kontinents. Es erlaubte, Wasser auf höher gelegene Plattformen zu heben und das Kerngebiet trocken zu halten. Einige Forschende diskutieren, ob ein hinreichender Wasserdruck sogar kleine Fontänen speiste – diese Hypothese ist jedoch noch nicht abschließend verifiziert.

Darüber hinaus besaß das fließende Wasser unter dem königlichen Palast wohl auch symbolische Bedeutung. Es könnte als Metapher für die Verbindung zwischen der Welt der Lebenden und der Unterwelt (Xibalba) verstanden werden. Palenque war damit architektonisch wie spirituell von seiner Wasserlandschaft durchdrungen.

Weitere Orte im Überblick

| Ort | Besonderheit |

|---|---|

| Calakmul | Zisternen, großflächige Aguadas (bis 5 ha Fläche), vermutlich natürlichen Ursprungs |

| Copán | Flussumleitungen, Terrassenbecken |

| Yaxchilán | Regenwasserbecken in Felsformationen |

| Caracol | Zentrale Stauseen, Drainagen |

| Uxmal | Chultunes (unterirdische Zisternen) |

Ocomtún – Neue Einblicke aus dem LiDAR‑Labor

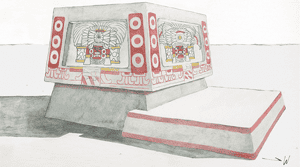

Erst 2023 wurde Ocomtún bei einem LiDAR‑Projekt unter Leitung des Archäologen Ivan Šprajc bekannt. Die Siedlung liegt tief im schwer zugänglichen Regenwald des Biosphärenreservats Balamkú. Laserscans enthüllten monumentale Architektur und – besonders interessant – ein scheinbar ausgeklügeltes Netz aus Kanälen, Staubecken, Dämmen und mutmaßlichen Drainagen.

Die bislang erfassten Kanäle folgen teilweise natürlichen Senken, teilweise wirken sie künstlich gegraben. Länge und Vernetzung werden derzeit untersucht. Erste Analysen deuten darauf hin, dass sie Zeremonialplattformen, Wohnbereiche und lagunenartige Mulden miteinander verbanden. Falls sich dieser Befund bestätigt, könnte Wasser hier nicht nur funktional, sondern auch als städtebauliches Gestaltungsmittel fungiert haben.

Auffällig sind mehrere langgestreckte Senken mit eingetieften Becken, die als temporäre Reservoirs interpretiert werden. Geomorphologische Daten legen nahe, dass Regenwasser gezielt von höher gelegenen Terrassen in diese Becken geleitet wurde – zur Versorgung, möglicherweise aber auch zur rituellen Reinigung. Endgültige Ergebnisse stehen noch aus.

Ocomtún liefert so einen neuen Baustein zum Verständnis der frühen Maya‑Wasserarchitektur. Die Funde unterstreichen die Rolle des Wassers als potenzielles Ordnungsprinzip im präklassischen Tiefland – auch wenn bislang offene Fragen bleiben.

Wasser als Machtquelle – Mythologie, Landwirtschaft und Herrschaft

Wasser war im Maya‑Kosmos mehr als ein Rohstoff. Es fungierte als sakrale Substanz und Medium zwischen Ober‑, Mittel‑ und Unterwelt. Quellen, Höhlen und unterirdische Flüsse galten als Portale in Xibalba, wo Rituale, Orakel und Opfer stattfanden.

Wasser & Mythologie

Viele Maya‑Schöpfungsmythen, etwa im Popol Vuh, berichten von der Entstehung der Welt aus einer Urflut. Der Regen‑ und Fruchtbarkeitsgott Chaak war dabei zentral. Mit seiner Axt ließ er Blitz und Regen auf die Erde niederfahren. Dürreperioden führten daher zu Zeremonien, in denen man Chaak in Höhlen, Zisternen oder heiligen Quellen (cenotes) um Regen bat. In Chichén Itzá wurden im Cenote Sagrado auch Menschenopfer dargebracht – ein Befund, der durch Artefakt‑ und Knochenfunde gut belegt ist.

Wasser & Landwirtschaft

Die tropische Umwelt bot fruchtbare Böden, jedoch ein ausgeprägt saisonales Wasserangebot. Um Mais, Bohnen, Kürbis und Chili zu kultivieren, entwickelten die Maya verschiedene wasserabhängige Techniken:

- Bajo‑Anbau – temporär überschwemmte Senken wurden nach Rückzug des Wassers bepflanzt.

- Terrassenfelder mit Drainage – belegt etwa in Copán und in Karstlandschaften.

- Bewässerungskanäle – dokumentiert u. a. in Edzná, Ocomtún und Calakmul.

- Aguadas – Sammelbecken, die Wasser speicherten und teilweise Aquakultur ermöglichten.

In der wasserarmen Puuc-Region dominierte Zisternenwirtschaft, während im Tiefland Reservoirs vorherrschten. Bei der Zisternenwirtschaft leitete man Regenwasser systematisch von Dächern über Kanäle in unterirdische Zisternen (Chultunes).

Fischzucht & Nahrung aus dem Wasser

Sedimente aus Tikal und Calakmul enthalten Überreste von Astyanax‑Fischen, Schneckenhäusern und Froschlarven. Dies könnte bedeuten, dass einige Wasserbecken zur Haltung von Fischen und Amphibien genutzt wurden. Die Tiere könnten sich aber genauso auf natürlichem Weg angesiedelt haben.

Abwasser & Drainage

Die Maya entwickelten Systeme, um Abwasser abzuleiten – besonders wichtig in großen Städten. In Palenque führten unterirdische Kanäle nicht nur Frisch‑, sondern auch Grauwasser ab. In Edzná und Calakmul lenkten Kanäle Überschwemmungswasser in nachgelagerte Felder, wo es zugleich Sedimente ablagerte – ein Ansatz ökologischer Kreislaufwirtschaft.

Wasser & politische Kontrolle

Vieles spricht dafür, dass Wasser ein zentrales Element von Stadtplanung, Ritualpraxis und teilweise auch politischer Kontrolle bildete. Die Fähigkeit, Wasser zu speichern und zu verteilen, war ein Symbol königlicher Macht. Herrscher ließen sich in Inschriften als »Regenspender« oder »Hüter des Wassers« darstellen. In Tikal wurde das Corriental‑Reservoir in das urbane Achsensystem integriert – ein Statement politisch‑religiöser Autorität.

Zinnober und Wasser

Die roten Schichten aus Zinnober (HgS) in Gräbern, auf Elitenmasken und selektiven Wand‑/Putzflächen sowie erhöhte Quecksilberwerte in einigen Reservoirsedimenten zeigen, dass die Wasserinfrastruktur auch Stoffkreisläufe lenkte.

Zinnober kam im kalkigen Tiefland nicht vor; er wurde aus ergiebigeren Hochländern (u. a. zentralmexikanischen Distrikten) herbeigeschafft. Neben dem rituellen Ausstreuen wurde er auf Körper, Objekte und Putzschichten aufgebracht oder in Gefäßen deponiert. Abrieb und Regen lösten Partikel von Treppen, Plattformen und Hofpflastern und transportierten sie über Kanäle in Speicherbecken – ein chemischer Fingerabdruck der Verflechtung von Ritual, Handel und Wasserwirtschaft.

Dürren als Forschungsfaktor

Paläoklimatische Studien zeigen, dass mehrjährige Trockenphasen – insbesondere die sogenannte Spätklassik‑Dürre (ca. 820–950 n. Chr.) – einen erheblichen Einfluss auf Maya‑Gesellschaften hatten. Sedimentkerne aus Reservoirs, Stalagmit‐Isotopen und Pollenprofile dokumentieren Perioden extremer Wasserknappheit, in denen Speicherbecken verlandeten und landwirtschaftliche Erträge einbrachen. Solche Krisen gelten als Schlüsselfaktoren für politische Instabilität und Stadtaufgaben.

Aktuelle Modellierungen kombinieren LiDAR‑Kartierungen mit Klimadaten, um nachzuzeichnen, wie Dürreperioden Wasserinfrastruktur, Siedlungsdichte und rituelle Aktivität veränderten. Damit wird Wasserforschung zugleich Klimaforschung – und zeigt, wie anpassungsfähig, aber auch verletzlich die Maya‑Städte waren.

Archäologie trifft Hydrologie

Die moderne Forschung kombiniert unterschiedliche Techniken, um die Wassernetze der Maya zu entschlüsseln:

- LiDAR (Light Detection and Ranging) – macht subtile Geländestrukturen sichtbar.

- Sediment‑ und Pollenanalysen – dokumentieren Nutzungsgeschichte und Wasserqualität.

- Geoelektrik & Magnetometrie – erfassen unterirdische Strukturen zerstörungsfrei.

- Mikrobiologische Untersuchungen – rekonstruieren Flora und Fauna der Reservoirs.

- Proteinanalysen aus Tonröhren oder Opfergefäßen – decken rituelle Inhalte auf.

- Drohnen & photogrammetrische 3D‑Modelle – visualisieren Wasserverläufe hochauflösend.

Diese interdisziplinäre Herangehensweise verbindet Natur‑ und Kulturwissenschaften und macht die einst verborgenen Wassernetze wieder sichtbar.

Fazit: Regen lenken, Städte formen

Die Wasserwirtschaft der Maya war technisch ausgefeilt, ökologisch angepasst und religiös durchdrungen. Die Befunde aus Ocomtún werfen neues Licht auf frühe Formen urbaner Organisation. Warum fortschrittliche Filter nur regional genutzt wurden, bleibt unklar – in Calakmul oder Caracol konnten bisher keine Filteranlagen nachgewiesen werden.

Wer heute Tikal, Edzná oder Palenque besucht, sieht Ruinen – doch im Boden schlummern noch immer Zeugnisse der Ingenieurskunst einer untergegangenen Zivilisation.

FAQ – Wasserwirtschaft der Maya

Sie leiteten Regen von Plazas, Dächern und Hängen über Kanäle, Gefällestufen und kleine Dämme in gestaffelte Sedimentationsbecken und große Reservoirs (z. B. das Corriental- oder Palace-Reservoir in Tikal).

Ja. In Tikal wurden zeolith- und quarzreiche Sandschichten als natürliche Filter verbaut – eines der frühesten bekannten Trinkwasser-Filtersysteme der Region.

Wasser galt als Medium zwischen Oberwelt, Erde und Unterwelt (Xibalba). Cenotes, Höhlen und Quellen fungierten als Portale; Rituale für den Regengott Chaak zielten auf Fruchtbarkeit und Stabilität.

Mehrjährige Trockenperioden (z. B. 9. Jh.) setzten Reservoirvolumina unter Druck, verschärften Algenblüten und beeinträchtigten Ernten – Faktoren für politische Instabilität in der Spätklassik.

Ja. In den wasserarmen Puuc-Hügeln dominierten Chultunes (Zisternen) für Dachabfluss; im zentralen Tiefland große offene Reservoirs und Aguadas mit Kanalzuflüssen.

Herrscher integrierten Speicher und Kanäle in zeremonielle Achsen, inszenierten sich als ‘Regenbringer’ und kontrollierten Verteilung sowie Qualität – ein Element ihrer Legitimation.

LiDAR deckt Strukturen auf, Sediment- und Pollenanalysen zeigen Nutzung und Wasserqualität, Geoelektrik & Magnetometrie erfassen unterirdische Kanäle, Mikrobiologie & DNA charakterisieren Biota, 3D-Modelle simulieren Flüsse.

Zinnober (Cinnabar) fehlte lokal und wurde aus Hochlandlagerstätten importiert. Rituale färbten Gräber, Objekte und Putz; Regen spülte Partikel in Kanäle und Reservoirsedimente – ein chemischer Hinweis auf Fernhandel und Stoffkreisläufe.

Nein. Sie dienten zusätzlich rituellen Ablagerungen, möglicher Haltung kleiner Fische/Amphibien, Sedimentfalle für Felder und als symbolische Landschaftselemente.

Für mehrere Becken existieren noch keine publizierten Volumendaten, weil aktuelle Sedimentkerne, Erosionsmessungen und LiDAR-basierte Modellierungen laufen. Künftige Studien dürften fehlende Werte ergänzen.

Fotos folgen: LiDAR‑Ansicht Ocomtún, Reservoir in Tikal, Kanal in Palenque, Karte mit Wasserstandorten im Tiefland.

Quellenverzeichnis

Andrews, E. Wyllys V. 1984. Edzná, Campeche, Mexico: Settlement Patterns and Monumental Architecture. Middle American Research Institute, Tulane University.

Connell, Jason B. 2022. »Bajo sediments and the hydraulic system of Calakmul, Campeche, Mexico«. Geoarchaeology 37(4): 641–660.

Dunning, Nicholas P., Vernon L. Scarborough, Timothy M. Beach u. a. 2023. »Ancient Maya reservoirs, constructed wetlands, and future water needs«. PNAS 120(7): e2306870120.

Estrada‑Belli, Francisco, Thomas Garrison u. a. 2019. »Airborne LiDAR survey of the Maya Biosphere«. Journal of Archaeological Science 110: 104980.

French, Kirk D. & Christopher J. Duffy. 2011. »Maya plumbing: first pressurized water feature found in the New World«. Journal of Archaeological Science 38(5): 1150–1155.

Larmon, Kelly, J. Christopher A. Whitmore u. a. 2023. »Ancestral Maya domesticated waterscapes, ecological aquaculture, and integrated subsistence«. Ancient Mesoamerica 34(2): 235–259.

Lentz, David L., Kenneth B. Tankersley, Nicholas P. Dunning u. a. 2020. »Molecular genetic and geochemical assays reveal severe contamination