Der lange Abschied: Warum die klassische Maya‑Kultur unterging

Einleitung

Wer das Wort »Kollaps« hört, denkt oft an einstürzende Pyramiden und Menschen, die in Panik fliehen. Doch die archäologischen Befunde zeichnen ein deutlich nuancierteres Bild. Zwischen etwa 750 und 950 n. Chr. lösten sich die großen Königshöfe des südlichen Tieflands – darunter Tikal und Copán – innerhalb weniger Generationen auf. Gleichzeitig erlebten weiter nördlich gelegene Städte wie Uxmal und später Chichén Itzá eine neue Blütezeit.

Diese zeitlich und räumlich gestaffelte Transformation war das Ergebnis ineinandergreifender Umwelt‑, Wirtschafts‑ und Machtkrisen. Im Folgenden zeichne ich diesen Prozess nach, ordne gesicherte Befunde ein und benenne die Bereiche, in denen die Forschung noch offene Fragen hat. In Abschnitt 6 wird abschließend eine Maya-Perspektive eingeführt: Sie zeigt, wie heutige indigene Gemeinschaften den sogenannten Kollaps deuten – und welche kulturellen Kontinuitäten sie betonen.

1 | Höhepunkt der klassischen Maya

In der klassischen Periode – grob zwischen 250 und 900 n. Chr. – erhoben sich die Städte der Maya wie steinerne Chroniken aus dem Tieflanddschungel. Stelenreihen berichten von Dynastien, Kriegen und Allianzen; hieroglyphische Treppen feiern Siege über Rivalen; Astronomen justieren Kalender, um Himmelsereignisse mit Ritualterminen zu verknüpfen.

Zugleich sichert ein ausgeklügeltes Wassermanagement mit Reservoiren, Terrassenfeldern und Kanalsystemen den Anbau von Mais, Bohnen und Kürbissen – selbst in Trockenzeiten.

Handelsrouten, teils über erhöhte weiße Straßen – die Sacbéob (weiß verputzte Hochstraßen, die Städte verbanden) –, teils über Flüsse und Küstengewässer, transportieren Jade aus dem Motagua-Tal, feinen Pachuca-Obsidian aus Zentralmexiko und Meersalz von den nördlichen Lagunen bis tief in den Regenwald.

All dies bildet die materielle Grundlage jener Monumentalität, die Besucher bis heute in Staunen versetzt.

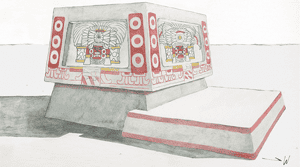

This drawing depicts Stela H. It is of Waxaklahun-Ubah-K’awil in the role of the Maize God. Source: Linda Schele & Peter Mathews, The Code of Kings: The Language of Seven Sacred Maya Temples and Tombs, p. 154

2 | Der Abschwung in Zeit und Raum

2.1 Wie sich die Monumente verabschiedeten

Ein Fenster in die Vergangenheit öffnen die datierten Hieroglyphenstelen.

Jedes Langzähl-Datum lässt sich ins heutige Kalendersystem übertragen – und so zu einer präzisen Chronologie verknüpfen.

Die folgende Tabelle zeigt exemplarisch, wann einzelne Zentren verstummen.

| Phase | Stätten & letzte Langzahl | Sicheres Datum | Kernliteratur | Unsicherheiten |

|---|---|---|---|---|

| Frühe Stille | Coba, Palenque, Copán | 9.18.0.0.0–9.18.12.6.9 (780–822) | Monumente 1, 9, 10 | Coba‑Stelen sind stark erodiert, evtl. 9.19.0.0.0 (~810) |

| Mittlere Etappe | Caracol, Tikal | 10.2.0.0.0–10.2.10.0.0 (859–869) | K’atun‑Stelen & Tempel‑Lintel | – |

| Spätes Nachglühen | Uxmal, Calakmul, Toniná | 10.3.0.0.0–10.4.0.0.0 (890–909) | Toniná Mon. 101 | – |

| Letztes Aufflackern | Chichén Itzá | 10.7.0.0.0 (998) | Graña‑Behrens 1999 | – |

Schon auf den ersten Blick fällt ein Muster auf: Das Schweigen der Monumente breitet sich von Süd nach Nord aus.

Je weiter man sich in Richtung Puuc-Hügel und Nordküste bewegt, desto länger bleibt die Langzähl-Tradition erhalten.

2.2 Archäologische Momentaufnahmen

Wer eine aufgegebene Maya-Stadt betritt, sieht häufig Treppen, deren Stufen abrupt in halber Höhe enden, oder überwucherte Kalkbrennöfen, in denen das Brennmaterial noch ungenutzt liegt.

Ob solche Befunde auf einen plötzlichen Baustopp oder auf ritualisierte Unvollendung hindeuten, ist von Fall zu Fall umstritten.

LiDAR-Aufnahmen zeigen zugleich: Während die Stadtkernbereiche entvölkert wurden, verzeichnen kleinere Weiler in Randlagen teils Zuwachs – ein dezentrales Rückzugsmuster, das an andere historische Krisenzeiten erinnert.

Auch Luxusgüter eröffnen einen Blick in die Umbruchsphase:

In Copán sinkt die Zahl der Jadebeigaben dramatisch, während in Kiuic, im nördlichen Puuc-Gebiet, noch nach 900 n. Chr. beachtliche Mengen Pachuca-Obsidian belegt sind.

Der Luxushandel versiegt also nicht vollständig, sondern sucht sich neue, resilientere Bahnen.

2.3 Das Kartenbild des Verstummens

Kombiniert man epigraphische und ökologische Daten, entsteht das Bild eines Staffellaufs des Kollapses:

- Im Südtiefland treffen Dürre, militärische Konflikte und Bevölkerungsabzug zusammen – Stelen verstummen vor 830.

- Das Zentraltiefland ringt noch um Elitenkohäsion; bis 869 werden K’atun‑Feste gefeiert (ein K’atun umfasst 7 200 Tage bzw. knapp 20 Jahre), dann ist Schluss.

- In der Puuc‑Region erlauben Cenoten‑Reservoire, regulierte Aguadas und neu erschlossene Küstenrouten eine Atempause von zwei bis vier Jahrzehnten.

- Chichén Itzá schließlich wird durch seine Lage am Seehandelskorridor – und vermutlich auch durch toltekische Allianzen – zum letzten bedeutenden Zentrum mit Langzähl-Inschriften.

2.4 Logistik als Schicksalsfaden

Warum erlöschen die Monumentprogramme fast zeitgleich mit dem Luxusimport? Die Antwort liegt in den Lieferketten der Zeit.

Der Zusammenbruch überregionaler Grundgüter-Netze war fatal: Ohne Salz aus Yucatán (konserviert Nahrung) und Chert aus Belize (für Sicheln) oder Obsidian aus Guatemala brachen lokale Versorgungsketten zusammen. In Copán sank die Obsidianverfügbarkeit um 90% (Hirth 2020), während Tulum durch maritimen Fischhandel länger überlebte. Entscheidend war also nicht der Luxushandel, sondern der Verlust von Alltagsgütern.

Wenn Kriege das Motagua-Tal blockieren oder Salzlagunen an der Südküste in Feindeshand geraten, fehlt den Palastbildhauern das Prestigematerial, mit dem Macht inszeniert wurde.

Die Nordküste hingegen – so legt es zumindest die Ethnohistorie nahe – erfindet hochseetüchtige Großkanus, mit denen Jade, Obsidian und Plumbate-Keramik über den Golf von Mexiko angelandet werden. Solange diese maritime Aorta noch pulsiert, können die Herrscher von Uxmal oder Chichén Itzá ihren Anspruch weiterhin in Stein meißeln.

3 | Vielschichtige Ursachen

3.1 Klimadrift

Stalagmiten aus Yok Balum und Tzabnah lesen sich wie naturgeschriebene Tagebücher.

Ihre Sauerstoffisotope zeigen in Abständen von etwa 50 Jahren plötzliche Ausschläge – ein deutlicher Hinweis auf ausgeprägte Dürreperioden.

Seesedimente aus Chichancanab spiegeln diesen Trend wider – und verleihen dem Muster zusätzliche Robustheit.

3.2 Umwelt und Ressourcen

Die Emissionen der Kalköfen, die für Putz und Pyramidenkalk Unmengen an Holz verschlangen, hinterlassen im Pollendiagramm einen deutlichen Fingerabdruck:

Laubwaldtaxa weichen Mais- und Graspollen.

Erosion, Nährstoffauslaugung und sinkende Grundwasserstände verschärfen die Versorgungsengpässe zusätzlich

3.3 Macht und Gewalt

Langjährige Kriege zerrütteten nicht nur Ressourcen, sondern untergruben das gesamte politische System. Der Machtkampf zwischen Tikal und Calakmul (ca. 560–800 n. Chr.) – gerne auch ‚Star Wars‘ genannt – um regionale Vorherrschaft – zwang Verbündete wie Naranjo oder Caracol zu kostspieligen Tributzahlungen. Archäobotanische Studien zeigen: In Phasen intensiver Kämpfe (z. B. 695–726 n. Chr.) sank der Proteinanteil in Skeletten um 30% – ein Beleg für Nahrungsmittelknappheit durch zerstörte Felder und umgeleitete Arbeitskräfte (Daten: Tikal Project). Dieser Kriegszyklus schwächte die Widerstandsfähigkeit entscheidend, als Dürren einsetzten.

Mit dem Fortschreiten der Krise nimmt jedoch die Zahl triumphalistischer Inschriften ab; stattdessen rücken Bündnisformeln und Genealogien in den Vordergrund. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass Konflikte kostspieliger werden – und neue Modelle politischer Legitimation gesucht werden.

3.4 Tribut und Ungleichheit

Einige Texte – etwa Stela D aus Copán – klagen über steigende Tribute.

Ob dies auf die gesamte Maya-Welt zutrifft, bleibt offen.

Der Befund passt jedoch zu archäologischen Hinweisen auf verdichtete Zeremonialkerne und eine ausgedünnte Peripherie.

3.5 Handelsbrüche und Ersatznetzwerke

Während im Süden der Luxushandel nahezu versiegt, florieren im Norden neue Keramiktypen wie Plumbate und feine Orange-Waren – und das weit über 910 n. Chr. hinaus.

Ein besonders markantes Fundbeispiel ist eine glasartig versinterte Plumbate-Schale von der Hafeninsel Isla Cerritos (Ausgrabung: A. P. Andrews & E. Robles, 1988).

Ihre petrographische Signatur weist sie der pazifischen Soconusco-Region zu – ein klarer Beleg dafür, dass maritime Handelsrouten auch Jahrzehnte nach dem südlichen Zusammenbruch noch hochwertige Luxusgüter über mehr als 1 000 Kilometer transportierten.

Das spricht für eine Re-Verknüpfung der Handelsnetzwerke, nicht für einen völligen Stillstand:

Alte Adern verkalken, neue Kapillaren wachsen.

3.6 Wasser als Achillesferse

Hydrologische Simulationen der Tikal-Reservoirs zeigen:

Sinken die Niederschläge über mehrere Jahre hinweg deutlich, fällt der Süßwasserspiegel unter die Entnahmeschwelle.

Die Folgen sind drastisch: Felder verdorren, Pilgerströme bleiben aus, Steuereinnahmen brechen ein.

3.7 Mosaik weiterer Stressoren

Demografische Boomphasen, Naturkatastrophen wie die Ilopango-Eruption, agrarische Terrassenfelder und Hochlandzentren wie Kaminaljuyú verweben sich zu einem dichten Krisenteppich.

Die Forschung debattiert bis heute, welcher Stressor den Ausschlag gab:

- Klimaprimat (Gill 2000): Stalagmiten-Daten aus Yok Balum belegen Megadürren (810–950 n. Chr.), die Landwirtschaft unmöglich machten.

- Politisches Versagen (Demarest 2004): Inschriften in Cancuén zeigen, dass Eliten noch während Dürren Prunkbauten errichteten – ein Zeichen systemischer Ungleichheit.

- Handelskollaps (McKillop 2021): Unterbrochene Salzrouten (nachweisbar via Isotopenanalysen) lösten regionale Hungersnöte aus, bevor Dürren einsetzten.

Wahrscheinlich trafen alle Faktoren zusammen – doch ihr Gewicht variierte regional.

Der Befund lautet: Kein einzelner Faktor erklärt den Umbruch – erst ihr Zusammenspiel bringt das System an den Rand des Zusammenbruchs.

4 | Neue Anfänge

Die Geschichte endet nicht mit dem Schweigen der Stelen.

Im Puuc-Gebiet entstehen Laboratorien architektonischer Innovation:

Die charakteristischen Puuc-Stil-Fassaden mit ihren filigranen Steinmosaiken und glatten Wandzonen lösen vielerorts die früheren Maskenfriese ab.

Chichén Itzá knüpft küstenübergreifende Handelsnetze und richtet Massenrituale in Säulenhallen aus.

Später übernimmt Mayapán den Staffelstab, und in den Hochländern formieren sich neue Gemeinwesen – deren Erben bis heute K’iche’, Kaqchikel oder Q’eqchi’ sprechen.

Der „lange Abschied“ war kein Ende – sondern ein Übergang in neue Formen des Zusammenlebens.

Während im Süden die Königshöfe zerfielen, bewahrten Gemeinschaften im Norden und im Hochland ihre Kultur – oft trotz kolonialer Gewalt.

Dass heute noch Millionen Maya ihre Sprachen sprechen und Mais nach uralten Methoden anbauen, zeigt:

Wahre Resilienz liegt nicht in Pyramiden, sondern im Wissen, wann man ein System hinter sich lässt.

5 | Drei Lehren aus dem langen Abschied

1. Ökologie trifft Ökonomie

Wenn klimatische Schocks Versorgungsketten sprengen, verlieren selbst die mächtigsten Eliten ihre Inszenierungsmittel.

2. Ungleichheit als Brandbeschleuniger

Steigende Tribute und das Bündeln von Ressourcen verschärfen Krisen – weil sie Solidarität zerstören.

3. Transformation statt Auslöschung

Die Maya-Kultur passt sich an, verlagert Zentren und erfindet neue Rituale.

Ihre Sprachen und Kosmologien leben bis heute.

Doch die vielleicht wichtigste Lektion liegt jenseits archäologischer Theorien –

in den Stimmen derer, die diese Geschichte bis heute tragen.

Für die Nachfahren der Maya war der „lange Abschied“ kein Scheitern,

sondern ein Akt des Überlebens.

6 | Der „lange Abschied“ aus Maya-Perspektive

Während Wissenschaftler über den Begriff „Kollaps“ debattieren, erzählen Maya-Gemeinschaften eine andere Geschichte –

von bewusster Abkehr, von Widerstand gegen überholte Machtstrukturen und von Kontinuitäten, die unsichtbar bleiben, wenn man nur auf Steine starrt.

Die archäologische Debatte über den „Kollaps“ blendet oft aus, was Maya selbst über diese Zeit denken.

Für ihre Nachfahren – heute rund sieben Millionen Menschen in Mexiko und Guatemala – war der Wandel kein Untergang, sondern ein Akt der Resilienz.

Diese Erzählungen sind keine bloßen Mythen.

Sie spiegeln sich in alltäglichen Praktiken, die bis heute das Leben der Maya prägen – oft unscheinbar, doch zäh wie die Wurzeln eines Ceiba-Baumes.

6.1 Mündliche Überlieferungen

Der Popol Vuh, das heilige Buch der K’iche’-Maya, erzählt von drei fehlgeschlagenen „Prototyp-Menschheiten“, deren zweite – die Holzmenschen – an Hochmut und Respektlosigkeit gegenüber der belebten Umwelt zugrunde geht. In Teil I (Tedlock‑Übersetzung 1996, S. 42–43) heißt es:

„Wieder kam Demütigung, Zerstörung und Vernichtung … Eine große Flut entstand und prasselte auf die Köpfe der Mannequins, der Holzmenschen … Alles sprach: ihre Wasserkrüge, ihre Tortilla‑Platten, ihre Kochtöpfe, ihre Hunde, ihre Mahlsteine … »Ihr habt uns gequält, ihr habt uns verzehrt, nun werden wir euch verzehren … Wir werden euer Fleisch stampfen und zermahlen«, erklärten die Mahlsteine.

Die Episode verbindet Hybris (die Holzmenschen vergessen das Herz des Himmels) mit Umweltfrevel: Natur und Alltagsobjekte revoltieren, weil sie ausgebeutet wurden. Genau diese Moral – wer Ressourcen missachtet, zerstört sich selbst – spiegelt sich im realen Niedergang der klassischen Königreiche, die ihre Wälder rodeten und ihre Böden auslaugten.

Auch die Chilam Balam-Texte aus Yucatán beschreiben den Rückzug aus den Städten nicht als Niedergang, sondern als Phase eines zyklischen Wandels: Nach einer „Zeit des tun“ (wörtlich „Stein“, zugleich Name einer Kalenderrunde) beginne die „Gnade des Maises“ (gracia) als Symbol erneuerten Lebens.

Sinngemäß könnte man es als „Die Zeit der Steine ist vorbei; jetzt wächst der Mais wieder“ deuten.

6.2 Was bedeutet dieser Blick auf die Vergangenheit für die Gegenwart?

Die Antwort geben jene, die heute als Hüter dieses Erbes kämpfen –

gegen Landraub, Klimawandel und das Vergessen.

Während Archäologen das Ende der Stelen als „Kollaps“ markieren, leben zentrale Elemente der Maya-Kultur weiter:

- Landwirtschaft: Die Milpa-Waldgärten funktionieren seit über 3 000 Jahren – nachhaltiger als jede moderne Monokultur.

- Spiritualität: Chaac-Regenrituale werden bis heute praktiziert – oft verschmolzen mit christlichen Heiligenfesten.

- Sprachen: Über 30 Maya-Sprachen haben Kolonialismus und Globalisierung überdauert.

6.3 Lehren für heute

Der ‚lange Abschied‘ war also weder Triumph noch Tragödie, sondern ein Kompass. Er zeigt: Untergang ist immer nur eine Frage der Perspektive – und manchmal der Beginn von etwas Neuem.

Moderne Maya‑Intellektuelle wie der Jakaltek‑Autor (Jakaltek = Popti’, eine Maya‑Sprache aus Huehuetenango, Guatemala) Victor Montejo betonen, dass nicht „die Maya“ kollabierten, sondern die hierarchischen Systeme, die sie einschnürten. In Maya Intellectual Renaissance (2003, S. 145) schreibt er sinngemäß:

Die Lektion der Vergangenheit lautet nicht, dass Menschen scheitern, sondern dass Systeme scheitern, wenn sie Freiheit und Gleichgewicht unterdrücken. Die Antwort ist Autonomie – nicht Fortschritt um jeden Preis.

(Montejos spanisches Original lautet: «La lección no es que los pueblos fracasen, sino los sistemas que los oprimen; la solución es la autonomía, no el ‘progreso’ a cualquier costo.»)

Diese Position verknüpft den archäologischen Wandel mit heutigen Debatten um indigene Selbstbestimmung, Landrechte und nachhaltige Entwicklung.

Genau wie heute zeigt der Maya-‚Kollaps‘: Krisen entstehen, wenn Eliten Warnsignale ignorieren – sei es Dürre, Handelsbruch oder soziale Spaltung.

Weiterführende Literatur

Demarest, Arthur A. (2004):

Ancient Maya: The Rise and Fall of a Rainforest Civilization.

Cambridge University Press.

Eine fundierte Gesamtdarstellung über Aufstieg und Niedergang der klassischen Maya-Kultur mit Fokus auf politische, ökologische und ökonomische Zusammenhänge.

Kennett, Douglas J. et al. (2012):

Development and Disintegration of Maya Political Systems in Response to Climate Change.

Science, 338(6108), 788–791.

Eine Schlüsselstudie zur Rolle von Klima und Dürre im „Kollaps“, basierend auf Stalagmit-Daten aus Belize.

Restall, Matthew & Solari, Amara (2011):

2012 and the End of the World: The Western Roots of the Maya Apocalypse.

Rowman & Littlefield.

Ein kritischer Beitrag über westliche Missverständnisse und die kulturelle Kontinuität indigener Maya-Gemeinschaften.

Graeber, David & Wengrow, David (2021):

The Dawn of Everything: A New History of Humanity.

Penguin / Allen Lane.

Ein radikaler Neuansatz zur Geschichte sozialer Organisationen. Hinterfragt klassische „Kollaps“-Narrative und eröffnet alternative Sichtweisen auf gesellschaftlichen Wandel – auch für die Maya von Interesse.